文章首发于:《企业改革与发展》(2025年9月刊,总第33期)

不确定性已成为时代的显著特征。从供应链震荡、市场突变到技术颠覆,企业运营的外部环境呈现高度复杂性与不可预测性。

大变局不仅考验着企业的战略定力,更将企业家群体推向心理韧性的临界点——在市场波动、决策压力和组织负荷多重叠加的情况下,如何在变化中保持判断力,在失控感中重建秩序感,成为决定企业存亡的关键命题。

在不确定性成为常态的商业世界中,企业家该如何构建超越周期的内在秩序?如何将个体的心理韧性转化为组织的集体动能?如何在情绪消耗与认知升级之间找到动态平衡点?

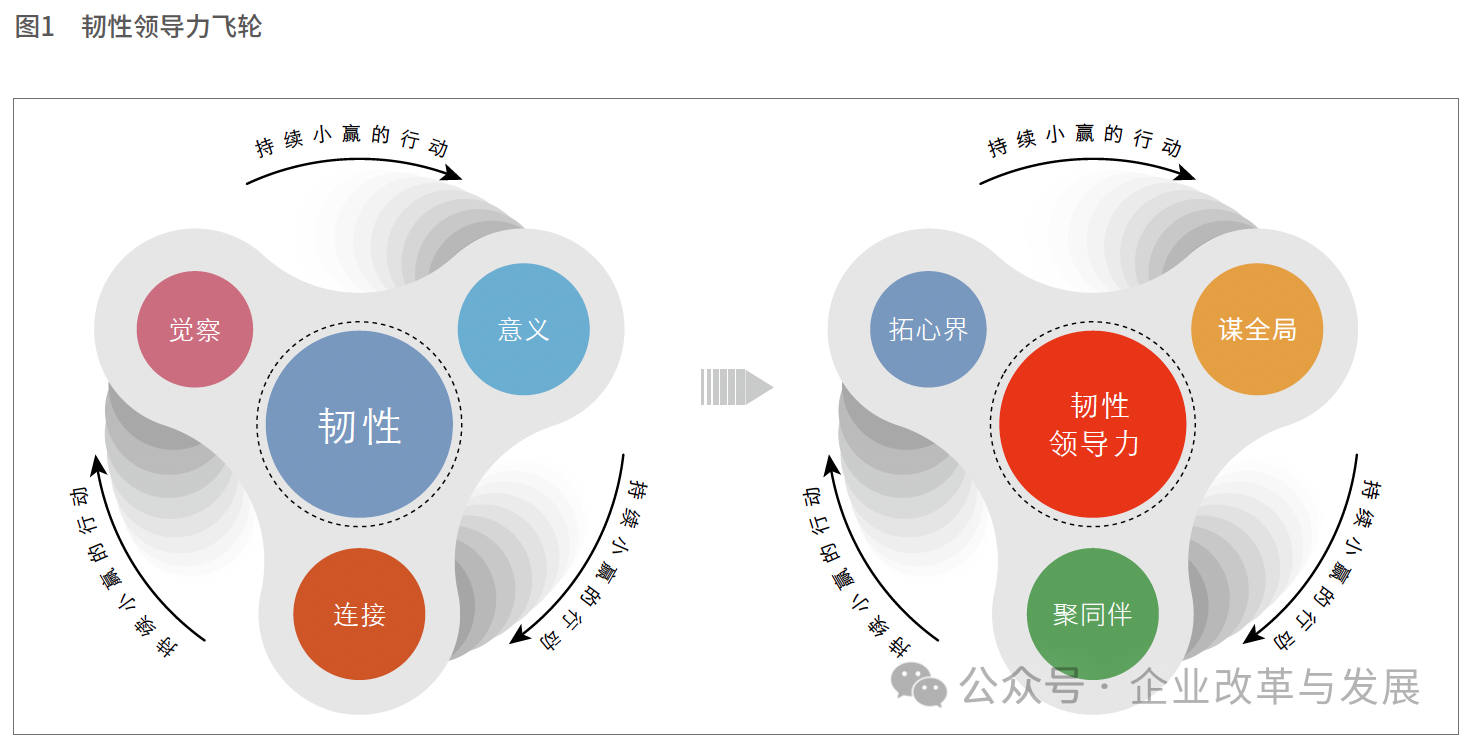

长江商学院张晓萌教授基于组织行为学研究与大规模实证调研,提出“韧性²”的乘数效应,为数字经济时代的管理实践提供了可操作的行动指南。教授表示,韧性不是单一维度的心理弹性,而是情绪系统与思维系统协同运作的动态系统;通过“拓心界-谋全局-聚同伴”的韧性领导力飞轮模型,企业家可将个人定力转化为组织韧性,最终实现企业在不确定环境中的可持续发展。

韧性的锻造从来不是单点突破,而是一项系统工程。它不仅需要情绪的接纳与修复,更依赖思维的重构与突破。情绪韧性让管理者在混乱中不至崩塌,思维韧性则帮助他们重塑意义与方向。

唯有两者相互咬合,形成“韧性²”的乘数效应,管理者才可能从容应对波动,并在组织中传导稳定的节律。通过韧性领导力,他们将个人的定力转化为团队的信任,将个体的活力汇聚为组织的动能,从而让企业在不确定中依然被坚定选择。

心理学意义上的“韧性”,指的是个体在逆境、创伤、威胁或重大压力下,展现出的良好适应与反弹能力。

近年来,这一原本属于心理学的术语,逐渐跨越学科边界,渗透进社会学、组织行为学,甚至经济治理与公共管理的语汇体系。

韧性,已不再只是个人修复的隐喻,而成为国家战略、企业管理与社会文化的关键词,频繁出现在政策文件与官方表述中。

2025年5月,中共中央办公厅、国务院办公厅公开的《关于完善中国特色现代企业制度的意见》中,就明确提出要“培养更富活力、更具韧性、更具竞争力的现代企业”。这既体现了国家在风险治理上的前瞻布局,也揭示了组织内部机制重构的迫切需求。

企业要具备韧性,离不开高韧性管理者与员工的共同支撑与传导。过去三年,笔者与数十位企业家深入对话,逐渐捕捉到一种跨越行业与组织背景的普遍情绪——结构性焦虑。它的表现形式虽各不相同,却常常集中在三类深层困境上:

● 自我困境:掌控感缺失,价值感摇摆;

● 经营困境:商业逻辑受阻,市场环境充满不确定;

● 管理困境:信任基础动摇,组织协同与动员力疲软。

为了更系统地理解这一现象,自2020年初起,笔者带领研究团队发起了一项全国性大样本长期调研,持续追踪包括企业管理者在内的社会公众,在重大公共危机中的心理状态变化。截至2025年6月30日,我们已在全国范围内累计回收并验证超过18万份有效问卷。

2023年12月,长江商学院领导力与行为心理研究中心发布首期“长江韧性指数(CRI)”,首次以量化体系反映中国职场人的心理状态与韧性水平。

数据表明,CRI整体呈现缓慢回升态势。2024年企业家及管理者的指数明显改善,但尚未恢复至2020年的阶段性峰值,并在2025年上半年出现波动下滑。这一趋势揭示了明显的“心理滞后效应”:情绪系统的恢复速度远远落后于现实的修复进程,尤其在企业管理者群体中更为显著。

访谈显示,真正令他们焦虑的,并非“变化本身”,而是“如何变”所带来的不确定与混乱。管理者们并非拒绝改变,而是在节奏加快、控制力下滑的背景下,被迫直面“失控感”。危机或许已经过去,但心理系统并未自动归位——更准确地说,我们正在经历一场“看不见的情绪反噬”。

心理复原从来不是线性的。它往往是不对称的、不确定的,甚至呈现反复拉锯的状态。心理学中有一个概念恰好揭示了这一特征——“伤疤效应”。这一概念最早由法国经济学家奥利维耶·布兰查德及其团队在研究宏观经济危机时提出:一次深刻的冲击,即使表面恢复,也会留下持久的“伤疤”,如产能下降、信任受损、信心低迷。

人们常以为,只要危机过去,心理会自然复原。但事实是,复原力并不会自动生成。心理修复往往是一场在“希望”与“现实”之间反复拉扯的博弈。

复原的关键,不是等待时间过去,而是重建一套能够“承受时间”的内在系统。如果恢复的期待始终寄托在“下个月会好”“明年会好起来”的幻想中,一旦现实未达预期,就可能触发认知崩塌与情绪坍缩。

组织层面同样如此。一个有韧性的组织,不仅要精准识别外部环境的复杂性,更要在情绪低谷期维持结构稳定,避免系统性塌方。真正的领导力,是在无法预测中保持判断力,在路径未明时维系信念结构。

因此,我们所需要的,不只是认知上的新模型,而是一整套心理的节律系统。

在《韧性:不确定时代的精进法则》一书中,笔者提出了“韧性飞轮”模型(图1左)。它由“觉察”“意义”“连接”三大叶片构成,分别对应自我认知深化、生命意义追寻与社会支持凝聚。

个体通过积累“持续性小赢”的行动,驱动飞轮高效运转,从而在日常中夯实韧性根基。当个人韧性得以提升,便能通过“韧性领导力”传导至他人与组织层面,形成真正可持续的复原与成长之力。

在近年来的调研与访谈中,企业管理者们反复提到一种难以摆脱的困境:就像被一张无形的网困住,明知前路,却总感觉“看不见”“走不远”“带不动”。这种进退失据往往源于三个隐形陷阱:

● 认知狭隘:局限于单一视角,无法洞察真实局面与多元需求;

● 意义短视:在短期喧嚣中迷失战略与愿景;

● 信任断裂:在关键时刻团队缺乏凝聚力,协同与共担意愿坍缩。

要破解这些陷阱,靠的不是“硬撑”,而是一种系统性的能力重建。这种能力的核心,就是韧性领导力——从认知自我、打造韧性,到影响他人、传导韧性的持续发展过程。

基于多年研究与实践,笔者将韧性领导力总结为三个支柱(图1右):

● 拓心界(觉察):超越局限、拓宽感知,帮助组织看见全貌;

● 谋全局(意义):在短期压力中不迷失方向,重建愿景与驱动力;

● 聚同伴(连接):深化信任、激发共鸣,让团队有意愿共担、共生。

这三者相互咬合、彼此驱动,如同一只持续运转的飞轮,推动个人、团队与组织的整体韧性。

韧性领导力不是天赋的馈赠,不是权力的延伸,更不是制度与绩效指标的堆叠结果。它是一套内外兼修、上下贯通、可被有意识铸造的领导力体系。领导者唯有先稳住自己,再通过“持续性小赢”的积累驱动这三大飞轮,把力量传导给团队,才能让组织在不确定中,依然被坚定选择。

韧性领导力的起点,是拓心界。它要求领导者首先具备一种“看见”的能力——不仅要看见自己,还要看见他人,更要看见环境背后的复杂性与可能性。

这种“看见”并非与生俱来,而是通过长期修炼逐渐形成的能力:懂得觉察自身的局限和偏好,能够体察他人的情绪与动机,并敏锐地感知局势中潜藏的风险与机遇。

拓心界的本质,在于不断扩展认知的边界,使管理者在复杂局面中依旧保持清醒,学会容纳复杂性,接纳不确定性,拥抱多元性。

许多管理者习惯独揽决策,害怕放手,因为担心别人“看不见自己看到的东西”。然而,经验一再证明,恰恰是把问题抛出来,邀请更多人参与共创,才更容易照见盲区,催生新的智慧。

在“看见”之后,领导者还需要学会谋全局。这不仅是简单的对错判断,而是一种持续建构的能力。谋全局意味着要不断回答三个根本性的问题:我们为何存在?我们要走向何方?我们该如何前行?这三重发问,构成了组织意义的三角坐标,即使命、愿景与价值观。

一个能够谋全局的领导者,不仅要纵向积累深厚的经验,还要横向拓展认知的宽度,并把这种宽度转化为组织的集体韧性。唯有如此,团队才能在短期压力与长期战略之间保持平衡,不至于被碎片化的信息牵着走,也不会被短期目标所绑架。

而真正能够让组织走得长远的,是聚同伴。一个具备韧性的组织,从来不是依赖某个“超人”式领导者独自支撑,而是通过不断激发共担与共生,让每个人都愿意贡献力量,共同扛起不确定性。

笔者和研究团队在一项针对“95后”职场员工的调研中发现:当面临额外任务时,年轻员工最看重的并不是奖金或晋升,而是能否感受到领导者的信任与支持。他们渴望“被理解、被看见”,而不是“被指挥、被控制”。换句话说,组织的凝聚力并非源于制度性的约束,而是源于信任被感知、责任被激发的那一刻。

在数智化时代,韧性领导力早已超越了“危机穿越”的传统定义。它不是管理者单向度的“带领”,而是一种让韧性分布在每个人身上的力量。

真正的韧性领导力,不在于替别人做出决策,而在于在混乱中守住秩序、点燃信任,把领导者的定力传导到整个系统中,最终唤醒组织的力量,激活每一个人的韧性。

在长期的研究、观察和实践中,笔者逐渐发现一个耐人寻味的事实:韧性的提升,并不会因为一次逆境的结束而自然发生。

真正的韧性,是一个高度主动的双重进程——既包括对情绪的接纳与修复,也包括对思维结构的更新与突破。换句话说,韧性并非单一维度的心理弹性,而是情绪系统与思维系统之间持续互动、彼此嵌套的动态协同。

情绪韧性强调在不可控的现实中,我们如何调节、释放、转化情绪,从而维持内在的秩序;而思维韧性则回答我们如何看待世界、定义事件、设定目标、建构意义,并据此组织行动。

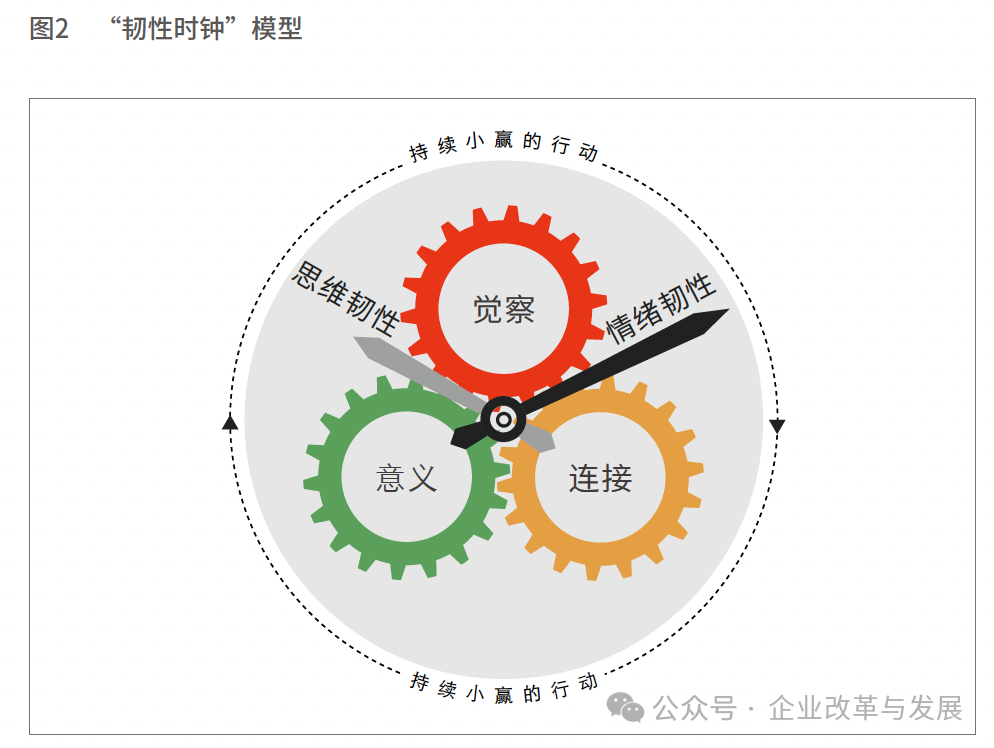

在即将出版的新书《韧性²》中,笔者进一步厘清了这两种韧性的关系,并提出一个简洁的公式来表达韧性的乘数效应:

韧性²=思维韧性×情绪韧性

这个公式的意义在于,只有当情绪与思维两套系统真正协调运行,形成稳定的节奏,我们才可能在现实冲击中展现出灵活的调节力。

如果一个人情绪稳定却认知固化,他往往只能陷入机械性的适应,能够忍受,却难以成长;反之,如果认知敏捷却情绪脆弱,就容易出现“想得很清楚,却扛不住现实”的状态。

因此,韧性不是静态的品质,而是一种动态的“认知—行为”系统。它要求个体在不断波动的外部环境中,借助“觉察—意义—连接”的飞轮,驱动情绪与思维的双核联动,从而激发出复原力、成长力和获益力。

为了让这种复杂的机制更易理解,笔者在《韧性²》中提出了“韧性时钟”模型(图2)。这一模型以机械时钟为比照,把思维和情绪的关系呈现为时针与分针的协调运转。

思维像时针,缓慢而稳定,决定方向;情绪如分针,快速而敏锐,感应节拍。二者并不是相互牵制的敌人,而是互为伙伴:思维不是情绪的纠正器,而是它的配速者;情绪也不是理性的障碍,而是认知升级的燃料。

当二者像时钟的指针一样,围绕共同的中心咬合摆动,一个人的心理系统便会产生稳定的节律,在不确定中维持秩序与动能。此时,我们不再是被现实裹挟向前,而是能主动“走在自己的路上”。

这意味着,韧性的提升,已经从单纯的情绪调节上升为一种系统建模。

锻造心理韧性的目标,不是“熬过”一次又一次的风暴,而是建构一套能够精准“走时”的内在节律系统:它能在外部的混乱中保持清晰的节奏,在情绪的损耗中不断积蓄再生动能,在方向模糊时依旧维持持久的定位。这是一种更高层次的心理时间感与节律智能。

对于领导者而言,韧性打造不仅仅是自我层面的修炼,更意味着在多样化的情境中,通过韧性领导力将这种节律与定力传导给他人和组织。

当个体的思维与情绪双轮协调起来,团队也会因此被点燃和支撑,最终汇聚成组织的集体韧性。

真正的竞争优势,并不是一时的强势,而是这种能够在周期性波动中保持节奏、持续生成新动能的韧性乘数效应。它让企业不仅能熬过低谷,更能穿越周期,成为推动复苏与进步的重要力量。